عندما نعيش في دول لا يغيّر فيها صوت الحرب ما يجب أن يتغيّر، لأن الحرب -رغم بشاعتها- كانت في بعض الحالات بوابة لانفتاح الفرد على ثقافات أخرى، بقيت المفاهيم المغلوطة حيّة، تُنسج من خيوط الظنّ لا اليقين. في مثل هذا المناخ، يصبح التلقين العائلي جزءاً لا يتجزأ من هويتنا، ومن وعينا بأنفسنا، ومن تصور محدود لقدرتنا على ما نودّ أن نكونه.

نكبر على قناعة مجتمعية راسخة، أن القيود المفروضة على الفتاة من قبل العائلة ليست قيداً، بل حماية. تُفرض لتجنبنا التحرشات اليومية، ولتجعل بيوتنا ملاذاً آمناً، نتبع فيه عادات لا عن حب، بل عن خوف مما ينتظرنا خارجه.

تُغرس فينا فكرة أن الحجاب مثلاً يقلل من “الانتباه”، وكلما تضاءلت النظرات الموجهة إلينا تضاءل معها الخطر. فكرة أخرى لا تقل ترسيخاً، وهي أن المرأة المتزوجة، تحديداً الحامل، تصبح في نظر الشارع “غير متاحة”؛ وبالتالي أقل عرضة للتحرش. وكأن الغاية من كل هذه القناعات ليست احترام المرأة بوصفها كياناً مستقلاً، بل تقليل احتمال أن تُؤذى، إن بقيت مرئية.

كنت شبه واثقة أنني سأُعفى من هذا العبء الاجتماعي عندما أصبحُ حاملاً، حتى جاء ذلك اليوم الذي كان من المفترض أن آخذ فيه إبرة طبية في موعد لا بد من الالتزام به. للأسف، كان الموعد قبل عودة زوجي من العمل، فاضطررت إلى الخروج يومياً نحو الساعة الثامنة مساءً، ببطن منتفخ، مرتدية ملابس تحترم قيم الشارع ولا تثير الانتباه.

وللأسف، كان المشهد ذاته يتكرر بين الفينة والأخرى، كلمات من السيارات المارة تسعى -تحت غطاء التعارف- إلى مناداتي أو إبداء الاهتمام. غالباً ما كنت أجهل مضمونها، لكنني كنت أُصدم أشد الصدمة، ليس بالكلمات وحدها، بل بقلة الحضور الثقافي والاجتماعي الذي يضيّق دائرة الحرية، إذ إن الموضوع هنا تعدى رمي الكلمات والرحيل، فالنظرة -التي اعتدت عليها وأنا طفلة- لاحظت عندما عشت في بلد آخر غير العراق لمدة سنتين تقريباً، أنها جناية وانتهاك صارخ لحرية الآخر.

لماذا نتحمّل كلمات غامضة بسبب الخجل والخوف؟ كيف نتيح لتلك الأصوات أن تبقى مقرونة بخلفية اجتماعية تفرض علينا أن ندفن ردّ الفعل الداخلي، فتتحول إلى طاقة مكبوتة تؤثر في احترامنا لأنفسنا؟

في إحدى المرات، حين خرجتُ لأخذ الإبرة التي تحافظ على سلامتي وسلامة طفلي، كنت في شهوري الأخيرة من الحمل، أسير ببطء وأتنفس بصعوبة، مرت سيارة يقودها شاب، تحركَت للتو من أمام أحد البيوت في آخر الشارع، لم أسمع بوضوح ما قال، لكن ابتسامته الوقحة كانت كافية لتؤكد لي أنه تفوّه بما لا ينبغي قوله، غير عابئ بجسدي المُثقل، ولا بوضعي الإنساني الحرج.

تابعت طريقي غاضبة، أخذت الإبرة، وفي طريق العودة شعرت أن شيئاً بداخلي يرفض أن يصمت، كان عليّ أن أردّ اعتباري، وأن أستعيد احترام نفسي، وأن أُظهر لجنيني أنني قادرة على حماية نفسي وحمايته من حثالة البشر. وقفت أمام باب المنزل الذي تحركَت من أمامه السيارة، طرقت الباب بغضب حتى فتحه رجل مسنّ وزوجته.

ألقيت التحية، ثم أخبرتهما بما حدث، قلت لهما إنني كنت أتوقّع في مثل هذه الحال مساعدةً، أو حتى نظرة احترام، لا تعدّياً على كرامتي. اعتذرا فوراً، وبدا عليهما الذهول، بل اقترحت السيدة أن توصلني إلى المنزل، لكنني كنت غاضبة بما يكفي لأعمّم الجُرم على العائلة بأكملها. رفضتُ مبادرة المرأة، ثم عرفت أن الفاعل ابنهم، وهو متزوج وأب. أوصياني برجاء أن أُغلق الموضوع، وألا أبلغه لزوجته، ولم تكن نيّتي أصلاً أن أفعل ذلك، أنا فقط أردتُ أن أرفض، أن أعلن أنني أرفض.

قال الأب: “بس يرجع، أكسرله ظهره بنيتي، واعتبريني أبوچ، وأنا راح أجيبه يعتذرلچ شخصياً”.

لكن، لماذا يكون هو “أبي” الآن؟ لماذا لا يكون والد المتحرّش هو من يربّيه منذ البدء على احترام الآخرين؟ لماذا نحتاج دائماً إلى “أب بديل” بعد وقوع الأذى، لا إلى تربية تقي من هذا الأذى أصلاً؟

ما خفف من وطأة الحادث على نفسيتي المثقلة بقلق ولادتي القريبة، هو وعي زوجي الذي أشاد بتأنيبي للعائلة ورفضي أن يكون الصمت حلاً، كما يفعل كثيرون “حتى تمشي الأمور” من الشركاء والأهل، وهدّأتُ غضبه بأن اعتذارهم وتنبيه ابنهم على فعلته كافيان لئلا يكرر فعله مستقبلاً.

أعطيت الرجل المسن عنوان منزلي، وعند الحادية عشرة ليلاً، جاء هو وابنه. لم يأتيا فقط للاعتذار، بل كان خوفهما جلياً من أن يتحول الأمر إلى قضية عشائرية، كأن القانون لا يُخيف، بل الأعراف فقط.

وهنا تكمن الطامة، لم يعد المجتمع يُردع بالقانون، بل بالخوف من الفضيحة، ومن العشيرة، ومن الكلام المتناقل، لا من الجُرم بحدّ ذاته.

رفضتُ الخروج إليهما، ورفضتُ قبول الاعتذار، ورفضتُ نسيان ما حدث. خرج زوجي -الذي كان قد عاد قبل دقائق من عمله وعرف مني ما حصل- وتحدثا إليه، أخبره الأب وأقسم أن ابنه كان يريد المساعدة ليس إلا، وأكد الابن ما قاله أبوه، مع الكثير من الاعتذار. لم يقتنع زوجي بتبريرهما، لكنه في الوقت ذاته قرر مراعاة مبدأ حسن الجوار، واحترام شيبة الأب وإصراره على الاعتذار وشعوره بالخجل، فأخبرهما بأنه سيتعامل مع كلامهما بحسن نية، مع تحذيرهما من أن تكرار الفعل ستكون له عواقب وخيمة.

ذهبت إلى العيادة مراراً في الأيام التي تلت ذلك الحدث، لكنني صرت أشعر بأن الحياة في العراق تبدو مخيفة.

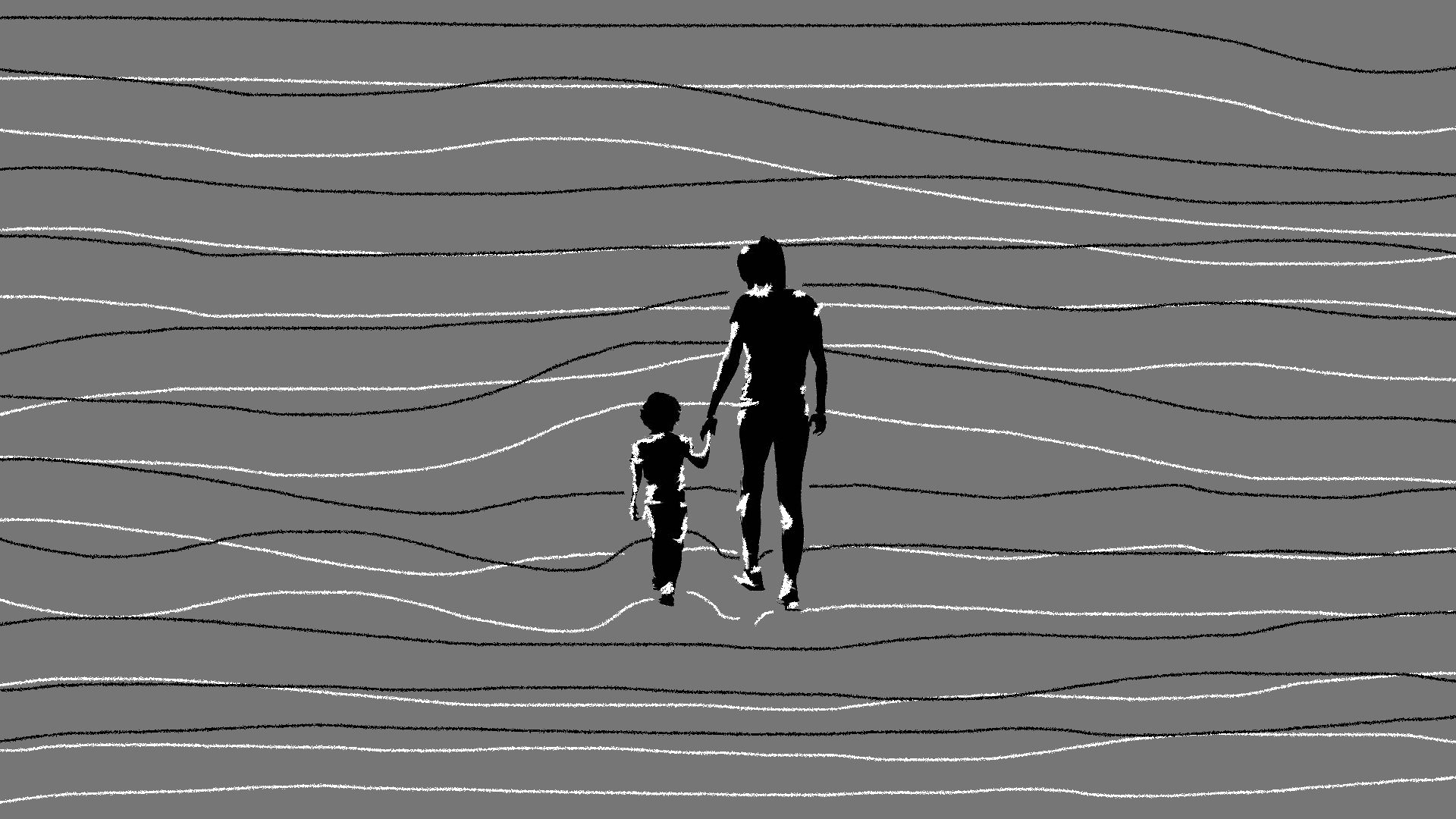

بقي أمل ضئيل يشع داخلي، فمرحلة ما بعد الولادة ستكون أكثر راحة، مولودي سيحميني، وسأحتمي به. نعم، هدأت الأشياء قليلاً لفترة، إلى أن حانت لحظة خروج الجنين إلى العالم. هنا، عادت المواقف ذاتها، تُكرّر نفسها أمام عتبة بيتي، وفي الحدائق العامة، وكأن الأمومة لا تكفي لتحصين امرأة من وقاحة العيون والكلمات.

لهذه الأسباب ولأسباب أخرى تتعلق بالبحث عن الأمان والنظام، قررنا الانتقال إلى كردستان. كان في داخلي توقٌ عميق إلى حرية تشبه تلك التي عشتها خارج العراق، الحرية التي لم تكن شعارات، بل شعوراً حقيقياً بأن جسدي ليس مادة للمتابعة، وأني لست مشهداً في الشارع، بل إنسانة.

عندما وصلنا إلى أربيل، لم ينتهِ الأمر تماماً، ما زلتُ أتعرض أحياناً لمضايقات في الأماكن العامة، خاصة في مراكز التسوق حين أكون برفقة ابني.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن السياق العام في كردستان مختلف، ليس لأن الظواهر السلبية غير موجودة، بل لأن هناك عوامل مؤسسية واجتماعية أسهمت في الحد منها.

أتذكر أنني قرأت ذات مرة أن سلطات الإقليم سنّت قوانين تجرّم التحرش الجنسي بوضوح، منها قانون العنف الأسري لعام 2011، وهو ما لم يحدث في سائر العراق إلا بعد سنوات، كما أن الشرطة المجتمعية تنفذ برامج توعية في المدارس والجامعات حول التحرش وحقوق المرأة، وهناك خطوط ساخنة ومراكز دعم سرية تتيح للنساء التبليغ بأمان.

بعبارة أخرى، لم تتغير طبيعة البشر، لكن تغيرت البيئة، فهناك مبانٍ حديثة، وحضور منظّم للشرطة، وثقافة قانونية آخذة في التشكل، كل ذلك جعلني أشعر بنوع من الطمأنينة، وإن لم تكن كاملة.

تلك الطمأنينة لم تصمد طويلاً، إذ سرعان ما وجدت نفسي أمام سؤال أكبر، كيف نربّي أبناءنا في زمن انقلبت فيه المعايير رأساً على عقب؟ لقد نشأنا على مقولة إن “تربية البنت صعبة”، لكنني اليوم، من منطلق أمومتي، أقول: تربية الولد صعبة كذلك، بل متساوية في الصعوبة مع تربية البنت، خاصة في ظل ما يتواتر من قصص عن تحرش المعلمين بالأطفال، وتحرش الأطفال بعضهم ببعض داخل المدارس.

وهنا بدأ شعور آخر ينمو داخلي، شعور لا يقل وطأة عما سبقه، فطفلي لا ينال كفايته من الحرية في الخارج، ليس لأن الخارج بحدّ ذاته مقفل، بل لأننا ـ نحن الأمهات ـ اضطررنا إلى شطب بعض الخيارات عنه، بدافع الحماية لا المنع. صارت البيئة تضيق وتفرض قيوداً أكثر، وهاجس الخوف من “الكل” صار حاضراً، وفاعلاً، ومؤثّراً طوال الوقت.

حتى حين حاولت تعويض هذه الحرية بأطر أخرى، مثل تسجيله في روضة، انتقل القلق إلى هناك، فلم أعد أبحث عن روضة تعليمية فقط، بل عن روضة تمتلك “كاميرات داخلية” أستطيع مراقبته من خلالها “أون لاين”. وتحولت الاستراحة بضع ساعات من سطوة الارتباط المتواصل مع ابني، إلى مراقبته بالدقيقة والثانية، كيف يكون التعامل معه؟ ومن لمسه؟ ومن نظر إليه؟ ولماذا بكى؟ ولماذا ضحك؟ لقد صارت المراقبة استراحة الأم الجديدة.

حتى عندما أضعه في بيئة آمنة، تبقى مخاوفي القديمة حيّة، لا تموت، بل تتحوّل، وتتنكر، وتتمدد، وهذا وحده كفيل بإحداث عدم استقرار نفسي دائم، وإرهاق مستمر، ونوبات قلق مزمنة لا يراها أحد لكنها تنهشني من الداخل.

في مجموعات الأمهات على مواقع التواصل، لمست أنني لست وحدي، فالجميع يعاني وإن اختلفت الدرجة، بعض الأمهات أكثر حرصاً من غيرهن، وبعضهن أقل. لكن المفارقة الموجعة أن قلقي يتضاعف حين أرى أمّاً أقل خوفاً مني، لا أشعر بالارتياح، بل بالقلق عليها، وعلى طفلها، كأنني أراقب خطراً قادماً، لا يخصّني وحدي، لكنه محتمل في كل لحظة، لكل أم، ولكل طفل.